更新日:2025年10月18日

ページID:2722

ここから本文です。

熱中症にご注意ください

秋から冬にかけてもこまめな水分補給を心がけましょう!

気温が下がり、暑さで汗をかく機会が減っている時期ですが、水分は摂れていますか?

熱中症と聞くと夏のイメージがあるかもしれません。しかし、これからの季節も注意が必要です。

秋・冬は夏に比べて喉の乾きを自覚しにくく水分不足になり、気づかないうちに脱水になるリスクが高まります。

また、外気や暖房が効いている室内が乾燥し、身体から水分が失われやすくなります。

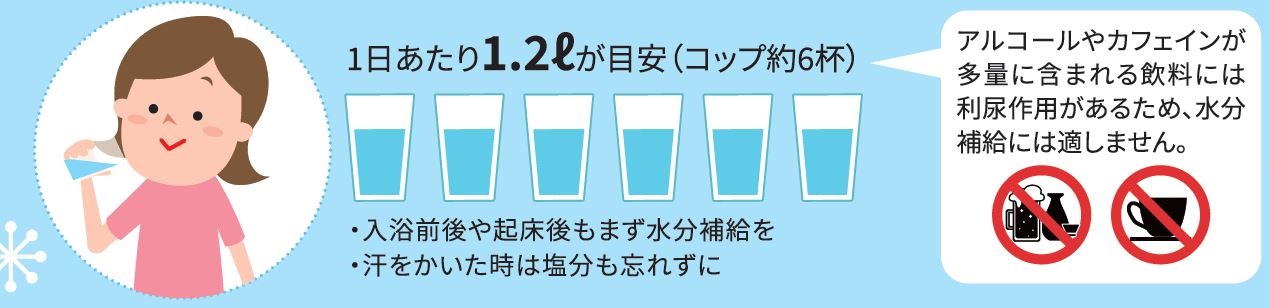

私たちがのどの渇きを感じた時には、既に体内の水分は失われています。特に入浴中や睡眠中は汗をかくため、水分が不足しがちです。平均的には、コップの水をあと2杯飲めば、一日に必要な水の量を概ね確保できます。秋から冬にかけてもこまめな水分補給を心がけ、元気に過ごしましょう。

【水分補給のポイント】

・喉が渇く前に飲む(1日あたり1.2リットルを目安に)

・入浴前後や起床時に飲む

・外出時は飲み物を持ち歩く

・利尿作用のある飲料での水分補給は控える

※アルコールやカフェインを多く含む飲料(緑茶、紅茶、コーヒー等)は、尿の量を増やし、体内の水分を排泄する働きがあるため、水分補給には適しません。

暑さに備えた体づくりが大切です。

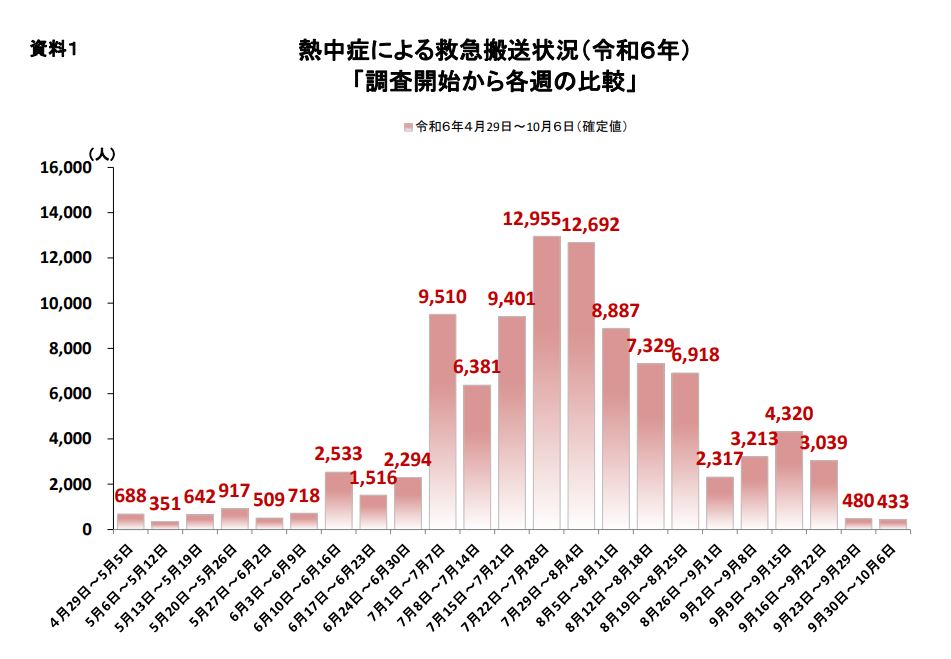

熱中症は体が暑さに慣れていない5~6月から増え始め、7~8月にかけて、ピークを迎えます。この時期には、熱中症により救急搬送される人が増加します。特に、高齢者、乳幼児、暑さに慣れていない、普段から運動していない、脱水状態にある方は熱中症にかかりやすいため注意が必要です。

このページを参考に、熱中症予防に取り組みましょう。

出典:令和6年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況(総務省)(外部リンク)

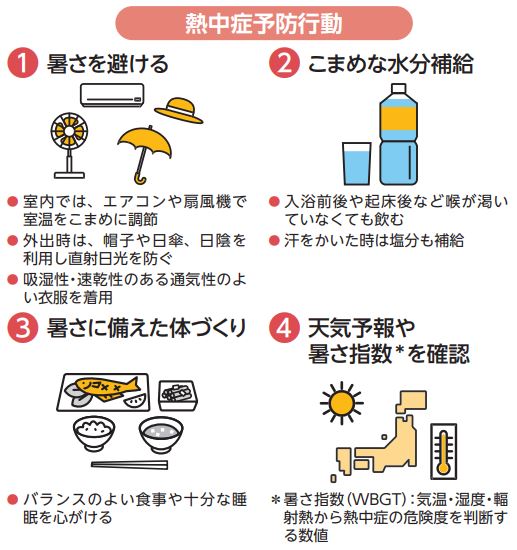

熱中症予防行動

体が暑さに慣れることを暑熱順化といいます。暑熱順化により、汗のかきはじめも早くなり、体温調整がしやすくなります。

暑熱順化には2週間程度かかるとされています。暑くなる前から運動や入浴で適度に汗をかき、体を暑さに慣れさせましょう。

(参考)

- 環境省熱中症予防情報サイト(環境省)(外部リンク)

暑さ指数を(WBGT)を公表しています。暑さ指数を確認して、適切な予防行動をとり、熱中症を防ぎましょう。 - 暑さ指数(WBGT)をご存知ですか?

注意

- 気温や室内環境に合わせて無理のない範囲で行いましょう。

- 運動時は水分や塩分を適宜補給して、熱中症に十分注意してください。

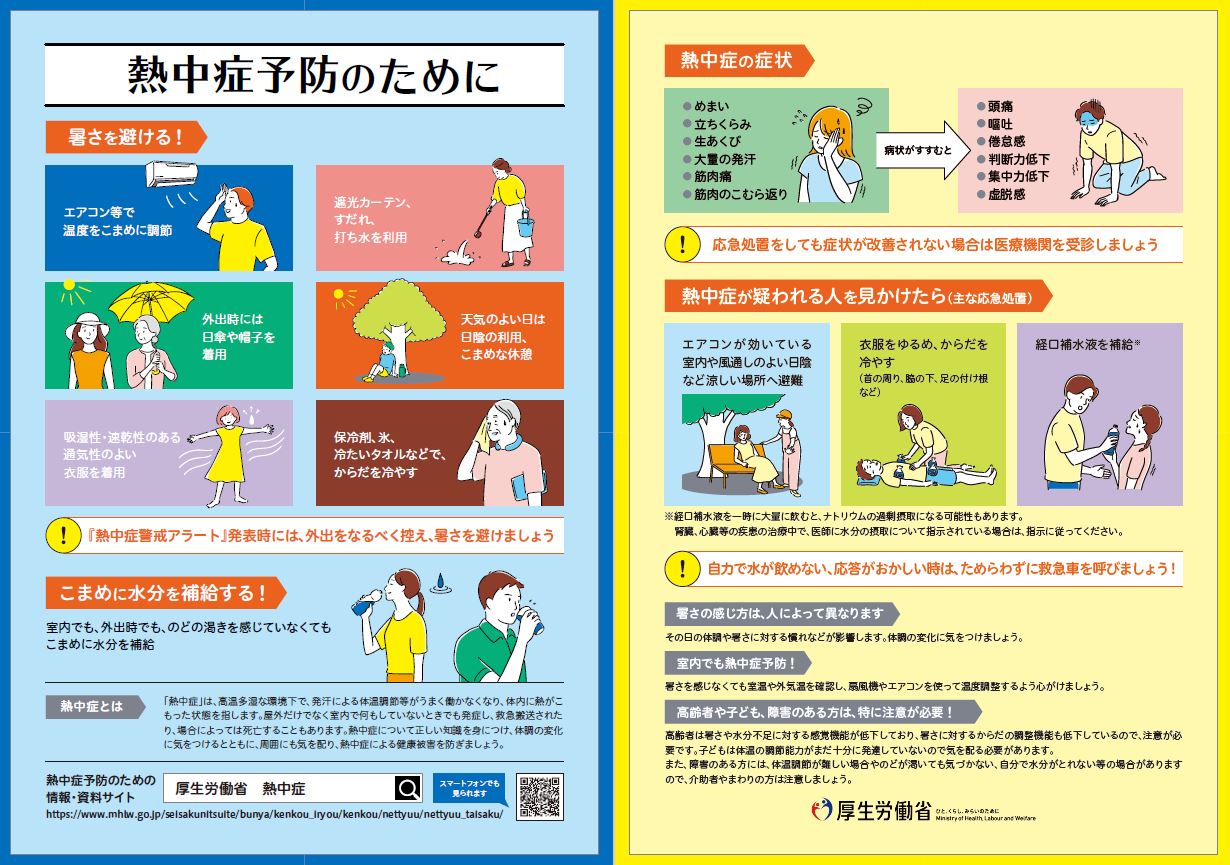

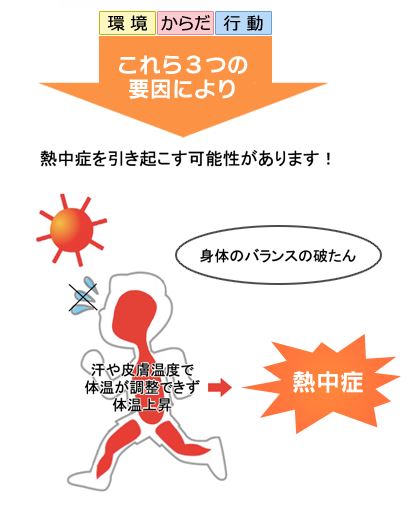

熱中症とは

高温多湿の環境に長くいることで、体内の水分や塩分(ナトリウム)などのバランスが崩れ、体温の調節がうまくいかなくなることで起こる症状の総称です。

熱中症は屋外だけでなく、室内で何もしていないときでも発症する場合もあります。

熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。

出典:熱中症予防のために(厚生労働省)(PDF:959KB)

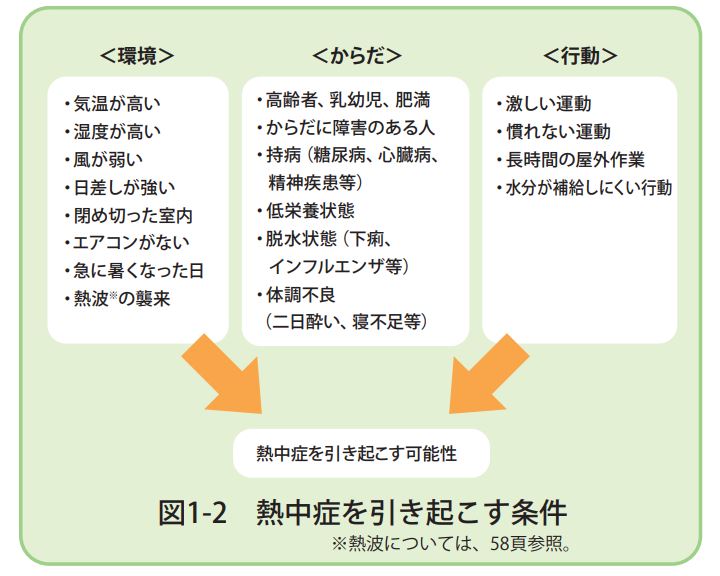

熱中症を引き起こす3つの要因

熱中症を引き起こす可能性がある条件として、環境・からだ・行動の3つの要因が挙げられます。

出典:

熱中症の症状

こんな症状には要注意!

熱中症の症状には、めまい、頭痛、吐き気等があり、症状が重くなると意識障害やけいれん等を起こすことがあります。

熱中症予防のポイント

喉が渇く前に!こまめに水分補給

持病のある方は、水分摂取等についてあらかじめかかりつけ医に相談しておきましょう。

暑さを避ける

- 室内では、カーテンやすだれなどで直射日光を遮断する

- 温湿度計で気温・湿度をこまめに確認し、エアコンや扇風機などで室温28℃以下、湿度50~60%に調整する。

(参考)熱中対策にエアコンの試運転を!(PDF:808KB) - 吸湿性や通気性のよい服を選ぶ。

- 暑い日・暑い時間帯は外出を控える。

- 外出時はなるべく日陰を選んで歩き、日傘や帽子を使う。

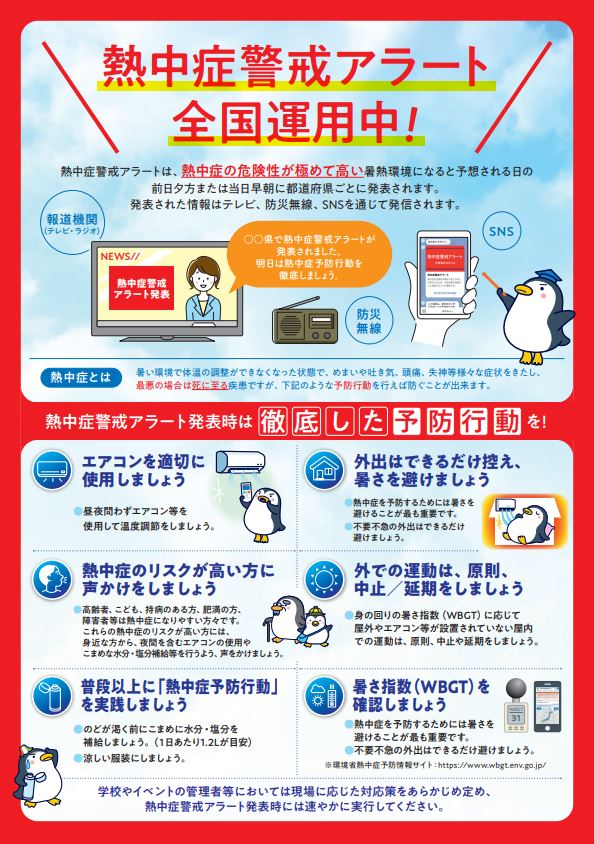

熱中症警戒アラートを確認しましょう

熱中症警戒アラートは、暑さへの「気づき」を呼びかけて、適時適切な熱中症予防行動をとっていただくための情報です。環境省や気象庁の発表や天気予防を確認し、熱中症警戒アラートが発表された場合は、日頃から実施している熱中症予防対策を普段以上に徹底しましょう。

出典:熱中症警戒アラート 全国運用中!(リーフレット)(環境省)(PDF:1,341KB)

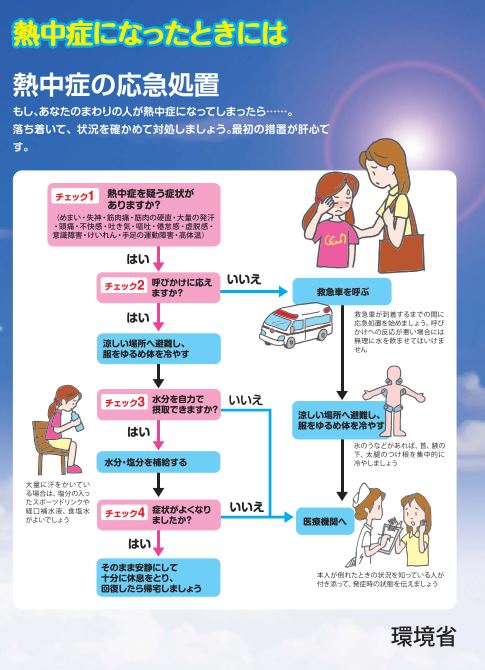

熱中症が疑われたら

出典:「熱中症~をご存知ですか?予防・対処法~」(環境省)(PDF:2,377KB)

呼びかけに対して返事がおかしい、意識がはっきりしない、自力で水分補給ができない、症状が改善しない場合はすぐに救急車を呼びましょう!

(参考)救急車の呼び方(外部にリンクします)

高齢者と子どもは特に気をつけましょう

高齢者はのどの渇きを感じにくく、子どもは体温調節がしにくいという特徴があります。

- 高齢者はのどが渇く前に、水分補給をするよう心がけましょう

- 大人がしっかり子どもの様子を観察しましょう

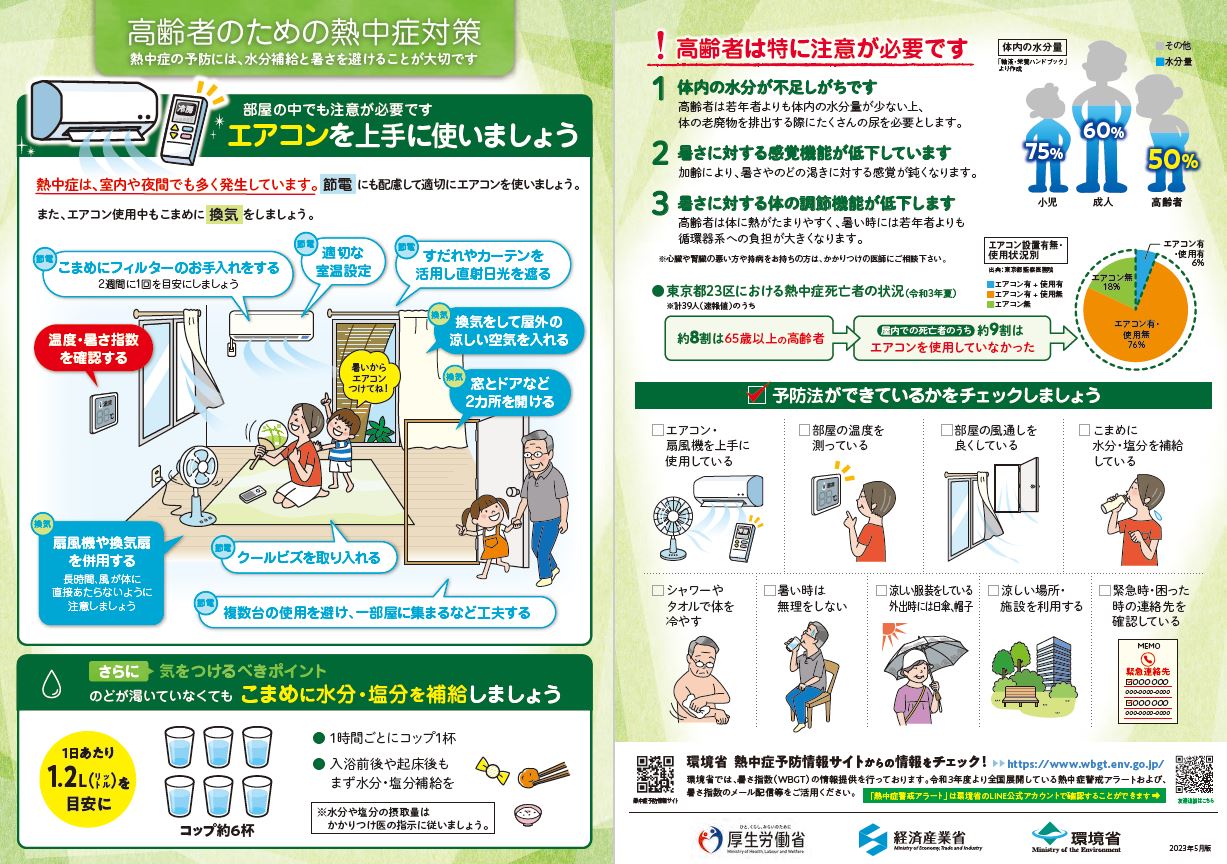

高齢者のための熱中症対策

出典:「高齢者は熱中症にご注意ください」(環境省)(PDF:1,137KB)

子どもの熱中症対策(外部にリンクします)

熱中症の予防に関する相談先

- 健康推進課福祉保健政策推進担当:03-5803-1231

- 保健サービスセンター保健指導係:03-5803-1807

- 保健サービスセンター本郷支所保健指導係:03-3821-5106

熱中症予防リーフレット・ポスター

- 乳幼児を対象とし、日常生活における注意点や予防法についてまとめたリーフレット

「子どもの熱中症に気をつけましょう」(PDF:1,464KB) - 熱中症予防ポスター

「熱中症予防、健康のためにこまめに水分補給をしよう」(PDF:892KB) - 主に高齢者を対象とし、日常生活における注意点や予防法についてまとめたリーフレット

- 熱中症の症状、予防法、対処法等について、分かりやすくまとめられたリーフレット

熱中症~ご存知ですか?予防・対処法~(PDF:2,377KB)

環境省

- 熱中症予防情報サイト暑さ指数(WBGT)の実況と予測(外部リンク)

- 熱中症予防情報サイト熱中症環境保健マニュアル2022(外部リンク)

- 夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン2020(外部リンク)

厚生労働省

お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所健康推進課福祉保健政策推進担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

電話番号:

03-5803-1231

ファクス番号:03-5803-1355