ホーム > 文化・観光・スポーツ > 文化・芸術 > 文化事業 > 文京区・盛岡市友好都市提携 > 盛岡市情報

更新日:2023年12月19日

ページID:4095

ここから本文です。

盛岡市情報

こちらのページでは、友好都市である盛岡市の旬な情報をお伝えします。

盛岡の夏の祭りといえば さんさ踊り!(8月)

さんさ踊りは江戸時代から受け継がれた踊りです。その起源は「三ツ石伝説」に由来しています。

三ツ石伝説

その昔、盛岡に羅刹(らせつ)という鬼が現れ、悪さをして暴れました。困り果てた人々は、三ツ石神社に鬼退治を祈願しました。その願いを聞き入れた神様は、鬼をとらえ、二度と悪さをしないよう誓いの証として、境内の大きな三ツ石に鬼の手形を押させました。(岩に手形…これが"岩手"の名の由来だとも言われています。)

鬼の退散を喜んだ人々が、三ツ石のまわりを「さんささんさ」と踊ったのが"さんさ踊り"の始まりだと言われています。(盛岡さんさ踊り実行委員会ホームページより)

今ではすっかり夏のメインイベントとして定着したさんさ踊り。迫力満点の太鼓と軽やかな笛の音に合わせ舞い踊る,盛岡の夏の風物詩です。祭りの最終日には、「世界一の太鼓大パレード」と、誰でも参加できる「大輪踊り」を行い、グランドフィナーレを飾ります。

踊り時のかけ声「サッコラチョイワヤッセ」の「サッコラ」は漢字で書くと「幸呼来」となり、幸を呼ぶという意味で、とても縁起のよいかけ声です。

残念ながら今年もさんさ踊りパレードは中止となってしまいましたが、先日、新型コロナウイルスの終息と来年の開催を願って、三ツ石神社で、ミスさんさ踊りによる華麗な舞が披露されました。来年は開催されますように。

こちらの盛岡さんさ踊り実行委員会のホームページで、さんさ踊りの動画もみられます♪

まずはこちらで盛岡の夏を味わってください♪

盛岡の伝統産業「染物」(7月)

盛岡の歴史ある伝統産業である「染物」。

伝統的な手法で染物を作成する中の、「洗い」という工程の様子です。かつて盛岡城下町として栄え、特産物であった染物は、市内中心部である盛岡市役所のすぐ後ろを流れる中津川という川を利用して作られており、今でも,中津川の流れに揺れる染物は盛岡の夏の風物詩となっています。

かつて染物屋が集まっていた界隈は、染物屋を意味する「紺屋」から、紺屋町という地名がつけられています。ほかにも材木屋が集まっていたところは材木町、魚屋が集まっていたところは肴町など、わかりやすい地名が今も残っています。

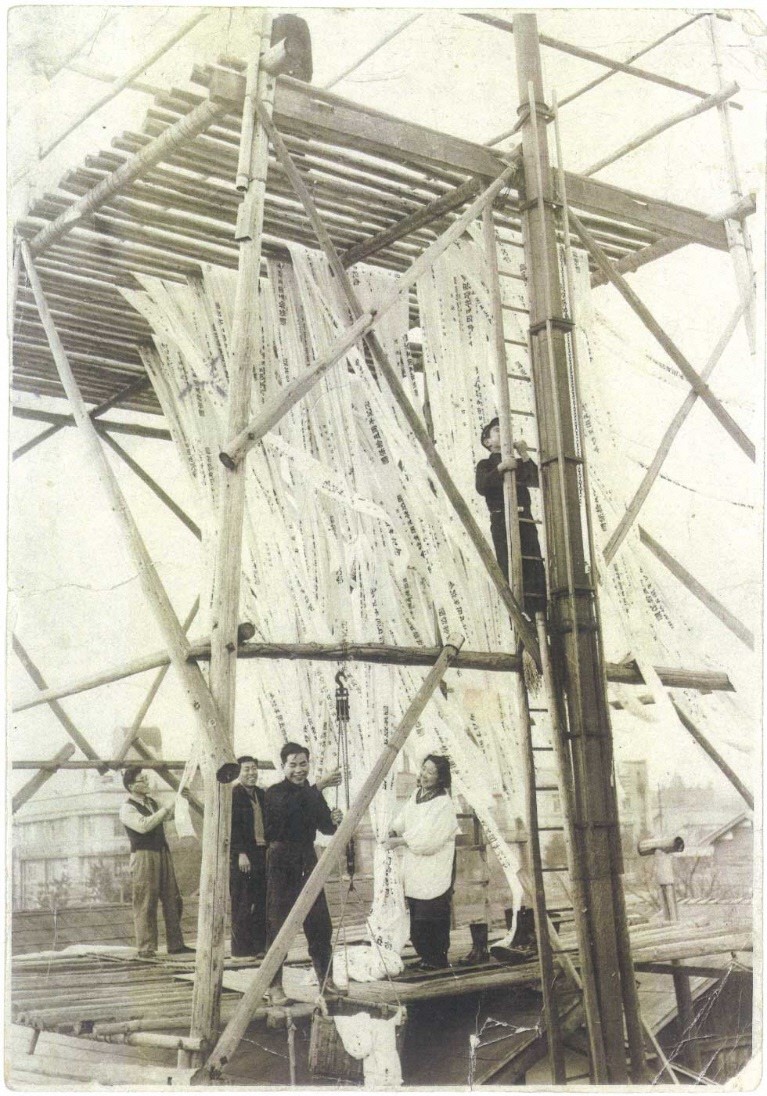

(100年以上前の染物制作の様子)

(現在の様子)

盛岡市内の石割桜(4月)

岩手県盛岡市では4月中旬より桜が咲き始めました。

写真は、樹齢約400年といわれるエドヒガンザクラで、国の天然記念物に指定されている石割桜です。サクラは岩の割れ目に自然に生えたものと言われています。盛岡市は桜が国の天然記念物に指定されている日本最北端の地でもあります。

市内にはほかにも桜の名所が多数あり、春の到来を感じさせてくれます。

お問い合わせ先

アカデミー推進部アカデミー推進課文化事業係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター17階北側

電話番号:

03-5803-1120

ファクス番号:03-5803-1369